2007年11月30日

インシデント

事件、出来事、ハプニングなどの意味を持つ英単語。ITの分野では、情報管理やシステム

運用に関して保安上の脅威となる現象や事案(セキュリティインシデント)のことを指す場

合が多い。こうした事案には、ウイルス感染や不正アクセス、情報漏洩、迷惑メール送信、

サービス拒否攻撃(DoSアタック)などが含まれる。

セキュリティの文脈以外では、ソフトウェア製品などのユーザサポートや問い合わせ窓

口などでの対応回数の単位のことを指す場合が多い。この場合のインシデントは一種のポ

イントのことで、例えば1人年間10インシデントまで

2007年11月30日

ローアクティブ

デジタル回路で情報を表現する方法の一つで、電圧レベルが低いときを1、高いときを0と

する論理構造。ローアクティブとも呼ばれる。

逆に、電圧レベルが低いときを0、高いときを1とするのを正論理(ハイアクティブ)とい

う。一般的なデータ回路などは正論理で設計されることが多いが、割り込み制御用信号線

などでは負論理回路で設計されることが多い。

2007年11月29日

成果保証型広告

インターネット広告の料金モデルの一つで、広告によって実際に成果が生じた場合にのみ、

媒体運営者に報酬が支払われる方式。

例えばバナー広告をクリックして企業のWebサイトを訪れた人が商品購入をした場合や、

会員登録をした場合などに、一定の金額が媒体側に支払われる。

売り上げの一部が還元される場合が多く、一回当たりの報酬は高いが、報酬を得られる

回数は少ない。

広告主にとっては無駄な費用を使わずにすむ「究極の広告モデル」とも言われ、これか

らのネット広告の主流となると予想される。

「カスタマアクション

2007年11月29日

垂直磁気記録方式

磁気ディスクの記録方式の一つで、磁界が磁気記録面に対して垂直に向くよう磁性体を配

置する方式。1970年代後半に東北大学の岩崎俊一教授が提唱した方式で、2004年に東芝が

世界で初めてハードディスクで実用化した。

従来のハードディスクは磁気記録面に沿って磁界をかける「面内記録方式」(水平磁気記

録方式)で、記録密度を高めると1ビットの記録に用いる領域(磁区)が小さくなり、周囲の

磁区と打ち消しあって磁力を失ってしまうため、ある程度以上密度を高められなかった。

垂直磁気記録方式では磁界の方向が記録面に対して垂直に

2007年11月28日

モアレ

印刷物や電子化された画像などにおいて、規則正しい模様を重ね合わせたとき、画素が相

互に干渉することによりできる周期的な縞状のパターン。モアレ縞ともいう。印刷物の場

合は印刷過程で生じる不鮮明さからハーフトーンの干渉縞が見えてしまうことで起きる。

パソコンの画面などの場合は、入出力機器間の性能の差異により、表示解像度よりも細か

い(解像度の高い)画像を表示させたとき、細かい繰り返し模様が含まれていると発生するこ

とがある。

2007年11月28日

インターフェースカード

パソコンに入出力インターフェースを追加する拡張カード。拡張スロットやPCカードスロ

ットなどに挿入して使用し、パソコン本体が標準では持っていない入出力機能を後から追

加できる。ネットワークインターフェースカード、USBカード、IEEE 1394カード、Serial

ATAカード、SCSIカードなどの種類がある。

2007年11月27日

シェアウェア

ソフトウェアの流通形態の一つ。ユーザはネットワークなどから自由にソフトウェアを取

得することができ、一定の試用期間の間は料金を払わずに利用することができる(試用版に

は制限が設けられていることもある)。試用してみて気に入ったら、入金してユーザ登録を

行い、継続利用する権利を取得する。

2007年11月27日

ネイティブコード

コンピュータに理解できる言語(マシン語)で記述されたプログラム。オブジェクトコードと

も呼ばれる。数値の羅列として表現されるため、そのままの形で人間が理解するのは困難。

通常は、人間がプログラミング言語を使って作成したソースコードを、コンパイラなどの

変換ソフトウェアを使ってネイティブコードに変換する。

2007年11月26日

ツインCPU

携帯電話の端末において音声処理を中心に行う「ベースバンドチップ」に加えてアプリケ

ーションの動作を管理する「アプリケーションチップ」を搭載したもの。

携帯電話は、通話品質の向上や、Webブラウザ、Java実行環境、CCDカメラ、テレビ

電話機能の搭載など多機能化が進むにつれ、処理能力に対する要求が高まってきている。

そこで音声、通話処理とアプリケーション処理の各々に別個のCPUを有するのが「ツイン

CPU」方式である。

現在のところ、アプリケーションチップの設計は携帯電話メーカーが独自に行なってい

て、ベー

2007年11月26日

ソーシャルハッキング

ネットワークの管理者や利用者などから、話術や盗み聞き、盗み見などの「社会的」な手

段によって、パスワードなどのセキュリティ上重要な情報を入手すること。パスワードを

入力するところを後ろから盗み見たり、オフィスから出る書類のごみをあさってパスワー

ドや手がかりとなる個人情報の記されたメモを探し出したり、ネットワークの利用者や顧

客になりすまして電話で管理者にパスワードの変更を依頼して新しいパスワードを聞き出

す、などの手法がある。個人確認が不十分だったり、組織内部での機密情報の管理ルール

が不完全だと、この手法によって

2007年11月25日

レガシーフリー

古くから使われてきた「時代遅れ」のインターフェースを搭載せず、最新のインターフェ

ースのみを備えたコンピュータのこと。

より高機能・高性能な代替規格が登場し、過去に登場した機器との互換性のためだけに

実装されるインターフェースや、コンピュータのほかの部分の性能向上に取り残され、相

対的に著しく性能の劣るようになってしまったインターフェースをレガシーインターフェ

ースと呼ぶ。

レガシーフリーのコンピュータはこれらの「過去の遺産」と決別し、最新の規格のみで

構成することにより、ボトルネックの除去による性能の向上

2007年11月25日

第2レベルドメイン

インターネットで使われるドメイン名は "." で区切られた階層構造をしているが、右から2

番目の部分のことをSLDという。TLD(最後尾)が"com"や"net"、"fr"、"de"などの場合は組

織名を表し、"kr"、"uk"など、組織名が3番目に来るドメインの場合には組織の種類や組織

の所在などを表す。日本のJPドメインではSLDは組織の種類を表していたが、汎用JP

ドメイン名ではSLDは組織名を表している。

2007年11月24日

より対線

ツイストペアケーブル 電線を2本づつ撚り合わせて対にした通信用ケーブル。平行型の

電線に比べてノイズの影響を抑えることができる。各ペアの周りに、雑音を遮断するシー

ルド加工を施したものを「STP(shielded twisted pair)」ケーブル、シールドしていないも

のを「UTP(unshielded twisted pair)」ケーブルという。

2007年11月24日

カスケードポート

Ethernetのハブ(集線装置)同士を接続するための接続口(ポート)。通常ポートとの切り替え

式になっているタイプと、カスケードポート専用になっているタイプの二つがある。ハブ

同士の相互接続はカスケード接続と呼ばれ、従来はクロスケーブルを用いて通常のポート

同士を接続していた。ハブと端末との間はストレートケーブルで接続されるため、二種類

のケーブルが混在すると管理が面倒になりやすい。カスケードポートはこの問題に対処す

るためのもので、ストレートケーブルを用いて片方の通常ポートからもう片方のカスケー

ドポートに接続す

2007年11月23日

ワークグループ

小規模なWindowsネットワーク上に存在するグループのこと。マシンごとに自分の所属す

るワークグループ名を設定するだけで構築できる、基本的な機能のみを持つグループであ

る。ワークグループ内でファイルやプリンタの共有を行なうことはもちろん可能だが、パ

スワード管理を統一するような機能はなく、大規模な運用には向かない。

UNIXにはこのようなワークグループの概念はないため、UNIXをWindowsネットワー

クに対応させるSambaなどのソフトウェアは自分自身の設定としてワークグループ名を保

持する。

2007年11月23日

オフィスソフト

ワープロソフトや表計算ソフト、データベースソフト、プレゼンテーションソフトなど、

ビジネスで利用されるアプリケーションソフトを1つにまとめたパッケージ製品のこと。

「オフィススイート(office suite)」とも呼ばれる。それぞれ単体の製品を揃えるよりも安価

に入手することができ、また、アプリケーションソフト間のデータの連携が容易、操作性

が統一されているなどの利点がある。代表的なものにはMicrosoft社のMicrosoft Office、

ジャストシステムの一太郎Office

2007年11月22日

ルータ

ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継する機器。OSI参照モデルでい

うネットワーク層(第3層)やトランスポート層(第4層)の一部のプロトコルを解析して転送

を行なう。ネットワーク層のアドレスを見て、どの経路を通して転送すべきかを判断する

経路選択機能を持つ。また、自分の対応しているプロトコル以外のデータはすべて破棄す

る。複数のプロトコルに対応したルータをマルチプロトコルルータと呼ぶ。

2007年11月22日

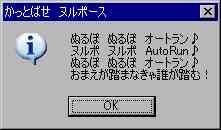

ヌルポインタ

変数や関数のアドレスを格納するポインタ変数のうち、どのアドレスも指していない状態

の変数のこと。実際の値は言語や処理系によって異なるが、0やランダムな値などが取られ

ることが多い。宣言だけして領域の確保などを行なっていない場合などがこれにあたり、

ヌルポインタの指し示す領域に値を代入したり読み取ったりするとエラーや例外、あるい

は予期しない動作を起こす。

若いもんが「ぬるぽ」と言っていたのはこのことだったのかと思う。

「デフォ」などと言われても老人には理解しがたいが。所謂、「オスタップ」などと同じことか。

2007年11月21日

リアルタイムOS

Real-time Operating System

リアルタイム処理能力に重点を置いて作られたプリエンプティブなマルチタスクOS。計

測機器や制御装置、ロボット制御など、あるイベントが発生するとすぐにイベントハンド

ラを起動して処理を行なわなければならないような用途に適したOS。

2007年11月21日

地域IP網

regional IP network NTT東西地域会社が都道府県単位で用意した、電話局間を結ぶバッ

クボーンIPネットワーク。フレッツ・ISDNやフレッツ・ADSL、Bフレッツといった常

時接続サービスにおいて、加入者宅までのアクセス回線とインターネットサービスプロバ

イダの間の中継網に使われる。

地域IP網は収容局同士を接続したIPネットワークで、電話回線網と異なり1本の回線

に複数のデータを流すことができるため、回線効率がよく、コストを安く押さえることが

できる